家庭連合の解散問題/中山達樹弁護士ブログ川塵録 2025年03月19日

📅 2025年3月19日

🎥 YouTubeリンク

概要(100字程度)

中山達樹弁護士は、家庭連合の解散命令請求に関する問題点を整理。32件の裁判の多くが数十年前の事案であり、被害者の顔が見えない現状を指摘。被害者救済と解散命令の目的が異なることを法的に論じた。

詳細な要約

1. 解散請求の論拠と問題点

- 解散請求の根拠

- 霊感商法被害者救済を目的とするもの

- 「被害があるから解散」という主張のプロパガンダ戦略

- 主な疑問点

- 現在、本当に被害があるのか?

- 「進行をやめたから金を返せ」という訴えが安倍暗殺事件後に急増。

- 事件を契機にマインドコントロールが解けたという主張の矛盾。

- 被害者の顔が見えない

- かつてメディアに登場した小川さゆり氏も現在は姿を消している。

- 顔を出して被害を訴える人物がいない。

- 解散請求の根拠となる32件の裁判

- 平均すると32年前の事案が中心。

- 32年前には**「パワハラ」という概念すらなかった時代の事例**を基にしている。

- ネオ霊感弁による集団交渉

- 調停が増加しているが、訴訟で負けるから調停になっている可能性が高い。

- 献金額が7分の1に減少しており、実際の被害規模は縮小している。

- 現在、本当に被害があるのか?

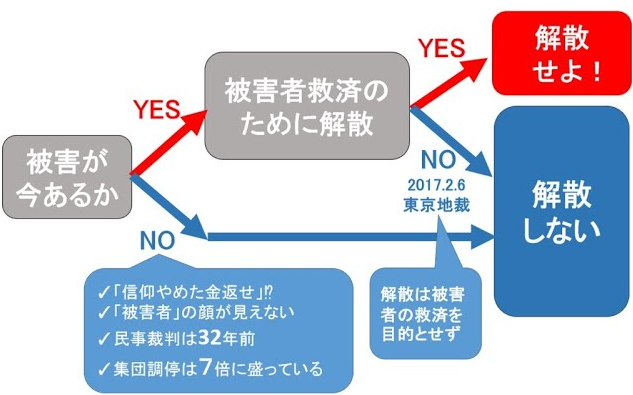

2. 被害者救済と解散命令の目的の違い

- 解散命令の本来の目的は「治安維持」

- 「被害者救済」のために解散するという論理は本来の法的枠組みと異なる。

- 文科省が2017年の東京地裁判決で「解散と被害者救済は別」と判断されている。

- 家庭連合解散を目的とした文科省の責任追及裁判でも、2017年の東京地裁は解散の正当性を否定。

結論

- 解散請求の論拠は過去の事例に依存し、現在の実態を反映していない可能性がある。

- 被害者救済を理由に宗教法人を解散するのは法的に問題がある。

- 家庭連合の解散命令は、目的と手段の乖離があることを改めて検証すべき。