1.全体テーマ・問題意識

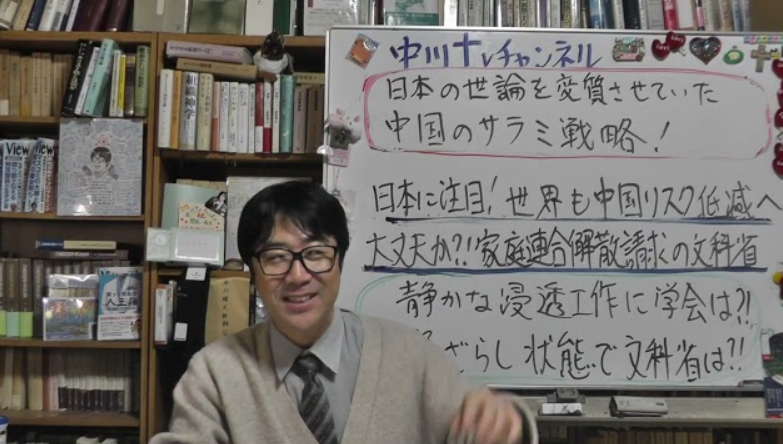

- 1-1.動画の主題

- 日本の世論を「変質」させてきた 中国のサラミ戦略(浸透工作) の解説

- その影響が

- 外交・安全保障(対中姿勢・台湾有事)

- メディア・学会・反カルト運動

- 文科省による家庭連合解散命令請求

にまで及んでいるのではないか、という問題提起

- 1-2.基本メッセージ

- 中国の静かな浸透工作により

- 政治家

- メディア

- 学者・学会

- 反カルト運動

が知らぬ間に影響下に入り、 - 宗教ヘイト

- 信教の自由の侵害

を正当化するロジックに利用されている可能性を指摘

- 家庭連合解散命令を進める 文科省自身も「浸透工作にさらされていないか」要警戒 と警鐘

- 中国の静かな浸透工作により

2.高市政権・台湾有事・「戦略的曖昧さ」の転換

- 2-1.高市首相の国会答弁

- 2025年11月7日 衆院予算委で、高市首相が

- 「台湾有事が武力攻撃事態になれば、日本は存立危機事態になり得る」

と明言

- 「台湾有事が武力攻撃事態になれば、日本は存立危機事態になり得る」

- これは

- 「台湾は集団的自衛権発動の対象になりうる」と首相として初めて明言した、と解説

- 2025年11月7日 衆院予算委で、高市首相が

- 2-2.従来の「戦略的曖昧さ」

- これまで日本政府は

- 中国を刺激しないため

- 具体的に「台湾」を例示することを避けてきた

→ それが「戦略的曖昧さ」と呼ばれてきた

- これまで日本政府は

- 2-3.今回の発言の意味

- 曖昧さをやめ、

- 台湾有事を 現実の安全保障問題 として正面から認めた転換点

- これにより

- 台湾側には抑止力として働き

- 中国側には強い不快感・警戒を与えたと解説

- 曖昧さをやめ、

3.デカップリング(中国依存の縮小)と世界・日本

- 3-1.中国リスクの顕在化

- 中国はレアアース輸出制限などで「本性を見せた」

- これに対し

- 日本(高市政権)は日米連携で対抗姿勢を示し、中国は一歩引かざるを得なくなった

- 3-2.世界の動き

- アメリカ・EU・ドイツなども

- 「チャイナリスク軽減」を掲げ、徐々に投資やサプライチェーンを引き揚げ

- デカップリングは

- 一気にやると企業ダメージが大きいため、徐々に撤退・投資縮小するのが肝 と説明

- アメリカ・EU・ドイツなども

- 3-3.日本の立ち位置の変化

- これまで世界は

- 「日本はアメリカ寄りだが、中国とも深い経済関係」と見ていた

- しかし、関係悪化に伴って

- 日本企業・投資家も中国とのサプライチェーンから離脱

→ 結果的に、日本国内で中国の実態が世論に反映されやすくなる

- 日本企業・投資家も中国とのサプライチェーンから離脱

- これまで世界は

4.中国の「サラミ戦略(サラミ作戦)」の説明

- 4-1.サラミ戦略とは

- 一度に大きな敵対行為はしない

- 反撃されない程度の小さな一歩 を少しずつ積み重ねる

- 相手が気づいた時には、既に首根っこを押さえている状態

- 4-2.具体例

- 東シナ海・尖閣周辺での

- 小規模な領海侵入の常態化

- 南シナ海での

- 人工島建設・軍事基地化

- 経済的には

- 一帯一路 → 借金返済不能国から港湾などを長期租借

- 東シナ海・尖閣周辺での

- 4-3.今回のレアアース問題

- レアアース制限をチラつかせることで覇権的姿勢を見せたが

- 高市政権の対抗方針(日米連携・日本近海資源活用構想)により手を引いたと解説

5.メディア・世論・「山上同情論」への浸透

- 5-1.日本世論の「変質」

- 中国への配慮・弱腰が続いた結果、

- 台湾有事も、対中批判もストレートに語れない空気が作られていた

- 中国への配慮・弱腰が続いた結果、

- 5-2.サラミ戦略と情報空間

- メディア・言論空間に対し

- 目に見えにくい形で影響力を及ぼし

- 中国に不利な情報が広がりにくい構造が作られてきたのではないか、という指摘

- メディア・言論空間に対し

- 5-3.「山上同情論」への疑問

- テロリストの願望に沿う形で

- 世論・言論が動いてしまった

- これを「自然な世論」と見るのではなく

- どこかの力(浸透工作)が作用している可能性を示唆

- テロリストの願望に沿う形で

6.学会・反カルト運動・文科省への浸透懸念

- 6-1.学者・学会への影響

- 反カルト研究者・学者の中には

- 中国共産党と関係の深い機関主導の国際会議・シンポに参加

- その主張が 中国の「反邪教」政策と表面上は一致 しているケースがある

- 反カルト研究者・学者の中には

- 6-2.日本の反カルト運動

- 統一協会(家庭連合)を批判する運動が

- 宗教政策を正当化する中国側ロジック(邪教指定・弾圧)と重なってしまっている危険性

- 人民日報など中国メディアに「よくやった」と褒められるような形で利用されている例を指摘

- 統一協会(家庭連合)を批判する運動が

- 6-3.文科省人脈への懸念

- 例として挙げられる人物

- 元文科大臣 安倍俊子氏:在日中国大使の集会に参加していたこと

- 文科政務官 山田太郎氏:

- 中国人民解放軍系「国防7校」の一つから名誉教授・博士号を授与

- 家庭連合解散命令請求の時期に文科政務官だった

→ これらを背景に、「文科省は浸透工作から本当にクリーンなのか?」と疑問を提示

- 例として挙げられる人物

7.中国の宗教弾圧(法輪功)と日本の拉致監禁問題の類似

- 7-1.法輪功への弾圧

- 1990年代に中国で広がった精神修養・気功運動

- 人数が増え共産党と匹敵する規模と見なされ、弾圧対象に

- 秘密警察組織「610オフィス」が

- 逮捕・労働収容所・精神病院への収容

- 強制洗脳プログラム

を指揮してきたとされる

- 7-2.アメリカの動き

- 米議会では

- 法輪功保護法案

- 臓器摘出禁止法案

が超党派で可決(下院・委員会レベルの説明)

- 米議会では

- 7-3.日本の家庭連合信者拉致監禁とのパラレル

- 日本でも長年

- 家庭連合信者の拉致監禁・強制的な「脱会カウンセリング」

- その中での暴力・レイプ・自殺・重傷など

があったと指摘

- それを

- 「カルトだから」「マインドコントロールされているから」と正当化する論理構造は、

法輪功弾圧のロジックと類似していると批判

- 「カルトだから」「マインドコントロールされているから」と正当化する論理構造は、

- 日本でも長年

8.現在の家庭連合解散命令問題との接続

- 8-1.証拠捏造・拉致監禁黙認の危険

- 家庭連合解散命令が出れば

- 過去に拉致監禁を行ってきた勢力が「正義」として認められてしまう危険

- 文科省による陳述書の虚偽・捏造疑惑とも合わせて

- 「国家が宗教ヘイトと宗教不寛容のロジックを採用しているのではないか」と問題提起

- 家庭連合解散命令が出れば

- 8-2.民主主義・信教の自由の危機

- もともとの目的だったはずの「カルト被害者救済」を超えて

- 宗教迫害のロジックが制度化されつつある

- これは

- 日本の民主主義

- 信教の自由

そのものの危機だと強調

- もともとの目的だったはずの「カルト被害者救済」を超えて

9.結び:視聴者への呼びかけ

- 9-1.何が問われているか

- 単なる一宗教団体(家庭連合)の問題ではなく

- 中国による浸透工作

- 文科省・学会・メディアのあり方

- 日本社会の民主主義と信教の自由

が問われているという構図で捉えるべきだと主張

- 単なる一宗教団体(家庭連合)の問題ではなく

- 9-2.行動の呼びかけ

- この状況を変えるため

- 情報共有(動画の拡散)

- 言論・世論形成への参加

を促し、「みんなで戦っていきましょう」と締めくくる

- この状況を変えるため

三行要約はこちらです👇

◆ 三行要約

中国は「サラミ戦略」により、日本の政治・メディア・学会・反カルト運動に目に見えにくい浸透工作を進め、世論を静かに変質させてきた可能性がある。

その影響の中で文科省が家庭連合の解散命令を推し進めているが、文科省自身が浸透工作の影響を受けていないかが最大の懸念点となっている。

いま守るべき核心は、特定宗教の是非ではなく、日本の民主主義と信教の自由を守り抜けるかどうかである。