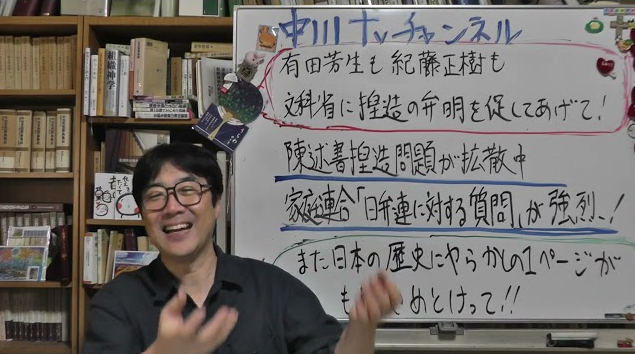

要約:文科省の「陳述書捏造問題」の拡大と影響

1. 文科省の陳述書捏造問題が拡大中

- 文科省が非公開裁判を利用して家庭連合に不利な捏造証拠を作成・提出した疑惑が浮上。

- アメリカの共和党議員や国連の人権委員会にも報告され、国際的な注目を集めている。

2. 有田芳生議員・紀藤正樹弁護士の対応

- 有田氏や紀藤氏らが文科省の弁明を求めるべきではないかという意見がSNS上で広がる。

- 有田氏は「非公開裁判であるため秘密裁判とは異なる」と主張するが、実際には文科省が秘密裏に証拠を捏造していた可能性が指摘されている。

3. 家庭連合の反論と日弁連への質問

- 家庭連合は文科省の行為を問題視し、日弁連に対して厳しい質問を投げかける。

- 家庭連合に対する被害相談件数が極めて少なかった事実を隠蔽し、巨悪のように報じた全国弁連の行為は適切か?

- 相談件数が0.033%しかないにも関わらず、消費者庁が家庭連合を反社会的団体のように扱ったのは公正中立な行為か?

- 文科省が捏造した陳述書を提出したことは、行政機関として正しい行動か?

- 立法事実が存在しないのに、家庭連合をターゲットとした法改正を進めるのは適切か?

- 法テラスが全国弁連と連携し、家庭連合に対する偏向的な対応を行うのは問題ではないか?

4. SNS時代の影響と情報の拡散

- かつてはメディアの情報操作により、政府の行為が一方的に正当化されていたが、SNSの発展によって事実が暴かれつつある。

- 家庭連合に対する「反社会的団体」というレッテルが覆され、むしろ安全な宗教であるという認識が広がってきている。

- メディアの報道に対する不信感が高まり、TBSやフジテレビの偏向報道問題も指摘されている。

5. 今後の展開と対策

- 文科省の対応次第では、さらに国際的な問題へと発展する可能性がある。

- SNSを活用し、情報を拡散して真実を広めることが重要。

- 「1にばらして2に暴露、3・4にばらして5に暴露」という戦略で、問題を周知し、国民の関心を高めるべきと提言。

この問題は、単なる宗教法人の解散問題にとどまらず、国家権力の濫用やメディアの偏向報道、司法の公正性にも関わる深刻な問題として拡大しつつある。