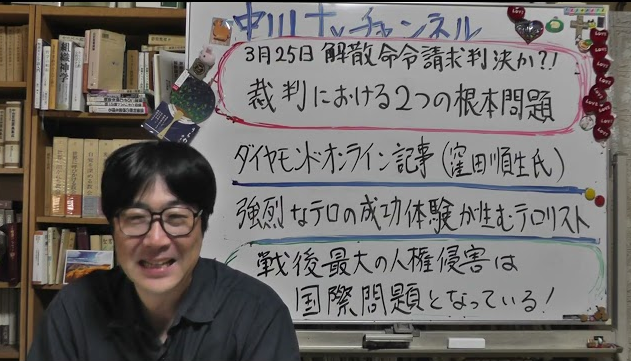

以下は、YouTube動画

「3月25日 家庭連合の解散命令請求裁判の判決か|裁判における根本問題|ダイヤモンドオンライン記事(窪田順生氏)|テロの強烈な成功体験がテロリストを生んでいる」

の内容を、マークダウン方式でタイムスタンプ付き要約したものです。

目次

🎥 要約:3月25日 家庭連合解散命令裁判と2つの根本問題

(中川TVチャンネル・中川氏)

⚖️ 解散命令裁判の構造と根本問題

- (00:02)

3月25日に家庭連合に対する解散命令請求の判決が予定されており、今回は裁判における「2つの根本問題」を取り上げる。 - (01:08)

裁判所は立法・行政の暴走を抑える役割があるが、今回の裁判ではその役割が果たされているか疑問。 - (02:16)

岸田政権は議論なしに宗教法人法81条の法解釈を変更し、家庭連合解散へと道を開いた。一夜にして変えたことが問題。 - (03:22)

法解釈の変更を過去に遡って適用(遡及)するのは「法の不遡及原則」に反する危険な行為。 - (04:27)

解散請求の根拠である32件の民事裁判は、30年以上前のものであり、既に解決済みの事例が多い。 - (05:33)

家庭連合は2009年のコンプライアンス宣言以降、問題件数はごく少数(0.0032%)であり、継続性はない。 - (06:40)

文科省は「陳述書」を捏造したとされる証言もあり、さらに要件の1つである「継続性」を後になって削除した。

🧨 根本問題①:テロの成功体験が政治的暴力を助長

- (11:08)

窪田順生氏(ノンフィクションライター)の記事に言及。山上徹也による安倍元首相の暗殺が「成功体験」となり、政治テロが正当化される空気を生んだ。 - (13:22)

立花孝志氏への襲撃や自民党本部への火炎瓶投擲など、近年の政治的暴力が頻発。 - (14:29)

安倍氏殺害後、旧統一教会と政治の関係が断たれ、政府は解散命令へ進行。これが暴力による社会変革の「モデル」になりかねない。 - (17:43)

テロリストの願望を叶える形で政治が動いている現状は危険であり、司法がその流れを止めるべきだと主張。

🔎 根本問題②:解散ありきのストーリーと民事裁判の濫用

- (19:54)

政府・司法・メディアが「解散ありき」で動いており、既に信者への仮処分や財産差し押さえのプロパガンダが進行。 - (21:00)

大事件(オウム関連)でも、地裁判決後に団体が解体され、後の高裁判決が意味をなさなかった前例を示す。 - (22:04)

拉致監禁による強制棄教を受けた元信者が起こした民事裁判を解散請求の根拠とすることは、二重の人権侵害。 - (23:08)

教団把握のケースで監禁牧師が1人で800〜1000件以上の監禁事例に関与していたとの証言も。 - (24:15)

「監視状態」「話し合い」といった表現で拉致監禁を正当化する裁判の姿勢に警鐘。

🌍 国際問題化の可能性

- (25:19)

拉致監禁による強制棄教は「戦後最大の人権侵害」として国際問題になりつつある。これを無視した判決が出れば、日本の司法の信頼は損なわれる。 - (27:29)

判決を通じて、裁判所の本当の「進化」が問われる局面にあると強調し、注視を呼びかける。