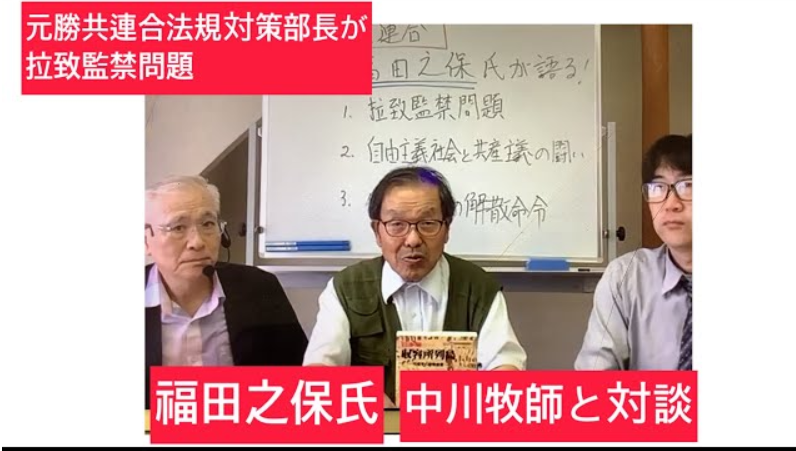

- ゲスト・経歴紹介

- 福田之保氏:1970年代~1994年まで勝共連(世界平和統一家庭連合の前身)の法規対策部長を歴任(00:01–02:30)

- 著書『収容例』の背景

- 1984年に初版、2024年に復刻版発売

- 「精神病院監禁」「専用施設監禁」など約20件の裁判記録をまとめ、弁護団10名が救済に当たった調査報告(04:55–06:04)

- 拉致監禁が拡大した3つの要因

- 共産党系勢力の啓蒙活動

- 左派キリスト教牧師らが親を煽り、「統一協会は反社会的宗教」と説得 → 監禁実行を後押し(06:04–07:14)

- 米国「コリアゲート」影響

- 米カーター政権下のフレザ調査委員会報告を日本共産党が引用・拡大報道 → 世論形成に連動(07:14–08:25)

- 国内トップダウンで「救済凍結」の決定

- 1987年末、教団本部が「監禁救済は行わない」と方針転換 → 以降、救済ルートが途絶し件数急増(17:23–18:31)

- 共産党系勢力の啓蒙活動

- 具体的な裁判闘争事例

- 1987年10月:北海道の吉村正君監禁事件 → 9名の弁護団が救済 → 拘束具(リストバンド)を外し逃亡成功(17:23–18:31)

- 1993~94年:杉並マンション小田さん事件 → 弁護体制消失の中、救済困難に(19:42–20:49)

- 組織的背景

- 初期は教団内外の調整で年間20~30件程度に抑制

- 「救済凍結」後、全国で一気に増加 → 同時に数十~百名の拉致監禁が常態化(19:42–22:01)

- 「愛して許す」方針の誤算

- 一部に「宗教的寛容」を掲げる声もあったが、実態は共産党・左派組織の「宗教攻撃」戦略に利用され、抑止力とならず(23:20–24:32)

- 現場での努力と限界

- 各地の教会長が親向けセミナーを開催し対話救済を継続

- 法的手段併用である程度は防いだが、組織的圧力に対応しきれず(31:48–33:00)

結論(上編)

- 1987年末の「救済凍結」決定が最大のターニングポイント

- 共産党系の反宗教運動が親を扇動し続けたこと

- 米国の人権調査と連動した報道戦略が世論を動かしたこと