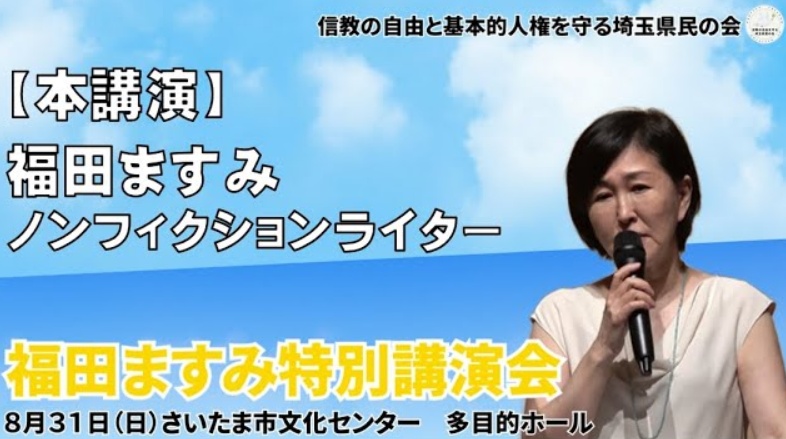

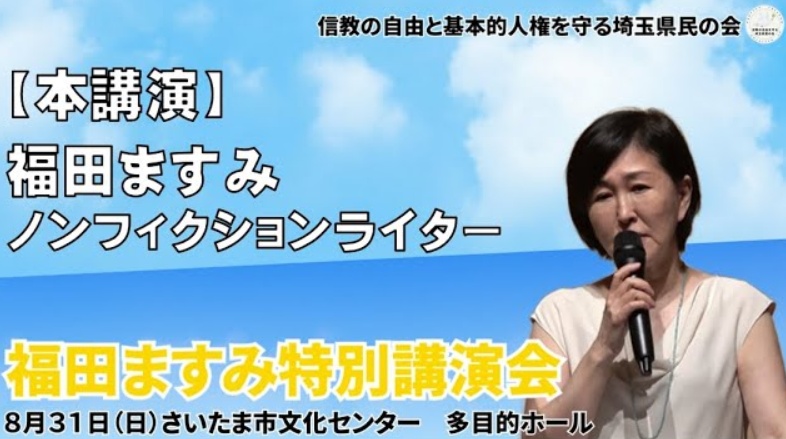

【本講演】福田ますみノンフィクションライター(2025.08.31)【信教の自由と基本的人権を守る埼玉県民の会】

概要

- ノンフィクション作家・福田ますみ氏が、映画『出っち上げ』(自身の著作が原作)と「家庭連合(旧統一教会)」問題を対比しつつ、メディア報道・SNS拡散・司法判断のあり方を批判的に論じた講演(2025/08/31)。

主要ポイント(講演者の主張)

- 『出っち上げ』事件:2003年福岡の“殺人教師”報道は誇張・虚報が多く、裁判で保護者側の主張の矛盾が次々判明。

- 保護者側弁護士は最大550人体制、当初被告側は弁護士不在という極端な非対称。

- 一審・二審で“重大体罰や人種差別は認定されず”、賠償は大きくならず。2013年、人事委員会で停職6か月処分は取り消し(冤罪が事実上回復)。

- 学校・教育委員会・地元紙・週刊誌・ワイドショーが“悪魔化”を助長、根拠検証が不十分だった。

- 家庭連合問題との共通点

- 既成メディアが初期に作った“図式”がSNSで増幅し、反論が可視化されにくい。

- 組織・教師側が“まず謝る”文化や広報の弱さが、ストーリー固定化を招く。

- 検証手続きの欠落(第三者委員会・役所調査・ヒアリングの粗さ)で誤情報が公式化。

- 相違点

- 『出っち上げ』は一教員・一事件のスケールだが、家庭連合は国家レベルで司法・行政判断が絡む。

- いじめ裁判では最終的に司法が比較的中立に修正した例がある一方、家庭連合に関しては裁判所が不利に傾く構造が強いと指摘。

- 司法・行政への批判(講演者見解)

- 高額献金訴訟などで“立証責任の転倒”が起き、被告側の証拠が軽視されがち。

- 解散命令一審(2025/03/25)判決は「和解・示談の存在まで不法行為の根拠視」「時効観念の無視」「論理不備」が目立つと批判。

- 文科省ヒアリングの陳述は虚偽・不備が多く、証人尋問で回答不能が相次いだのに、結論に十分反映されなかったと主張。

具体的エピソード(抜粋)

- 取材初日、公園で出会った保護者・児童の証言から“報道と実像の乖離”を察知。

- 校長が事実確認(クラス児童への聞き取り)を怠り、恐れから“謝罪誘導”。

- PTSD診断の手続に親が介入、診断数値が過大だった可能性。

- 映画制作では綾野剛らが徹底した役作り。法廷シーンで“挽回過程”を描写。

結論・提言(講演者のトーン)

- **メディア・SNSの“共同暴走”**を警戒し、一次情報の確認を徹底すべき。

- 組織側は安易に謝罪せず、事実検証と反証の提示、記録化・広報を強化。

- 家庭連合の控訴審は「非常に厳しい情勢」としつつ、手続適正・証拠評価の回復が鍵。