ざっくりまとめるね。

何の動画?

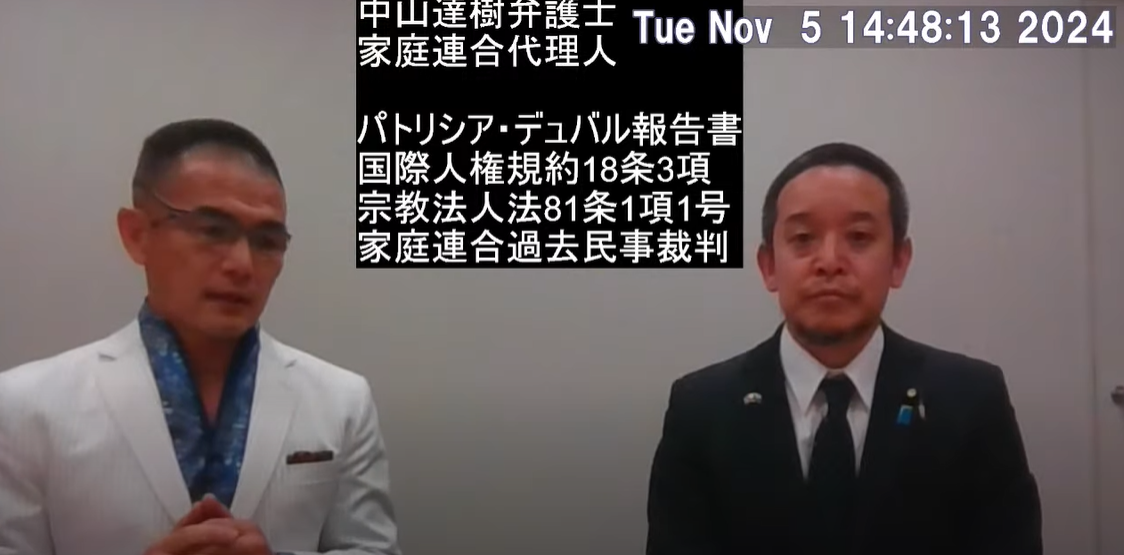

- 家庭連合(旧統一教会)の代理人・中山達樹弁護士が、「国際法の観点から見た解散命令」を解説した配信。

- 核心は「日本の宗教法人法81条(解散命令の要件)が、国際人権法(ICCPR〈自由権規約〉)と整合していないのでは」という主張。

中山弁護士の主張ポイント

- ICCPR 18条3項(信教の自由の制約は“法律で明確化され、必要最小限・比例的であること”)に照らすと、

- 81条の「法令に違反」「著しく公共の福祉を害する」は抽象・曖昧で、制約要件として不適切。

- 国連の人権機関は日本の「公共の福祉」という広い文言へ繰り返し懸念を表明してきた(2008/2014/2022の勧告に言及)。

- 政府は従来「刑法違反が解散要件」としてきたのに、民法違反も可と解釈変更して家庭連合に当てはめたのは問題。

- **国連特別報告者(ハイナー・ビーレフェルト)**は2012年に、強制でない布教は信教の自由の範囲と報告。

日本の「勧誘の不法行為(欺罔・違法勧誘)」を根拠にした民事判決の積み重ねで解散に進むのは、国際基準と齟齬があるのでは。 - 仏の人権派弁護士パトリシア・デュヴァルが2025年9月、国連人権理事会の特別報告者宛に“日本の解散手続はICCPR違反の疑い”とする報告書を提出した、と紹介。

どこが論点?

- 法律の明確性(foreseeability):制約条項は具体であるべき。

- 必要性・比例性テスト:本当に“解散”が最小限なのか。是正命令や罰金などより緩やかな手段は尽くしたか。

- 国連の位置づけ:特別報告者や“勧告”は拘束力はないが、各国の人権審査で重視される“ソフトロー”の指標。裁判所が参照することもある。

- 国内の解釈変更:解散要件に民法違反を含める拡張が妥当か。遡及的・恣意的と見られないか。

- 布教の自由 vs. 欺罔勧誘:だまし討ち的勧誘は各国でも問題視されうる一方、“強制でない布教”は保護される、という線引きの難所。

リアリティチェック(補足)

- ICCPR 18条3項は日本も批准。制約は**法律で明確化され、権利保護・公序のために「必要」**でなければならないという国際基準がある。

- 国連人権委(HRC)は日本の「公共の福祉」一般条項へ明確性・比例性の観点から度々懸念を示してきた、という指摘は筋が通る。

- ビーレフェルト氏は2010–2016の宗教の自由特別報告者。非強制的な宣教の保護を繰り返し述べているが、国内で違法認定された具体の手口(欺罔・困惑・不法行為)まで一律に容認する趣旨ではない点には注意。

- 国連文書は国内裁判を直接縛らない。ただ、上訴審や立法見直しで説得材料になりうる。

これからの見どころ

- (上訴審・関連訴訟の場で)国際人権法の比例性・必要性テストがどれだけ正面から検討されるか。

- “公共の福祉”条項の運用の精緻化(明確なガイドラインづくり)や、**手段の相当性(解散は最終手段か)**の再評価。

- 国連側のフォローアップ(質問書・コミュニケーションの公開など)が出れば、国内議論の圧力に。

必要なら、今回の主張で出てきた国際法条文や過去の国連“勧告”の該当箇所を、一次資料ベースで抜き出して一覧にするよ。