【要約】

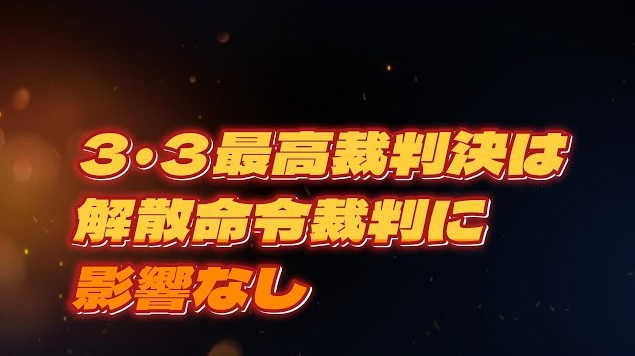

新議会議員の細谷典夫氏は、3月3日に出された最高裁判決に関して、文部科学省が家庭連合に対して行った解散命令請求において、民法上の不法行為を要件に加えた点について説明しています。細谷氏は、最高裁判決は「民法上の不法行為も解散命令請求の要件に含まれる」という初めての判断を確定させたが、これによって家庭連合が解散に追い込まれることはなく、今回の判決は解散命令請求の前哨戦に過ぎないと述べています。

具体的には、細谷氏は以下の点を強調しました:

- 民法の違法行為の含有について

最高裁は、民法上の違法行為を解散命令の要件として認めたが、これだけで解散命令請求が成立するものではなく、組織の継続性や組織性が満たされなければ解散には至らないと主張。 - 文部科学省の質問権行使について

文部科学省が家庭連合に対して質問権を行使した点についても、回答が十分でなかったために過量が課せられたが、これ自体は不当とは言えず、家庭連合を壊滅させる意図はないと説明。 - 政権や司法の影響について

岸田政権が追い詰められた状況で民法を含めたとする背景や、裁判官が政権に迎合しているという批判に対して、実際には司法は独立しており、家庭連合を壊滅させる動きはないと断言。 - 信者への呼びかけ

最後に、信者に対しては司法の動向に左右されず、「信じる道を歩む」ことが最も大切であると呼びかけました。

全体として、最高裁判決は家庭連合に対する解散命令請求に対し、民法違反を含めた違法行為の積み上げを認めたものの、それが直ちに解散につながるものではなく、今後の裁判で組織性や継続性が審査されることになると説明されています。