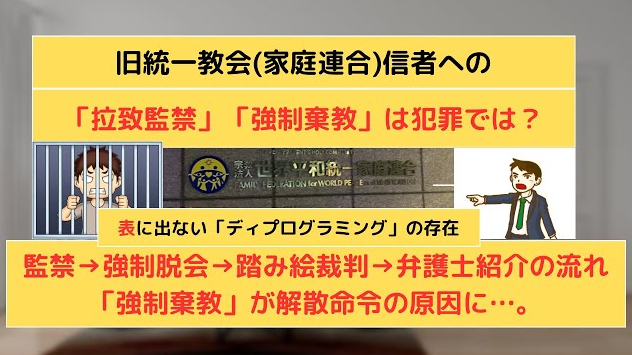

家庭連合信者への「拉致監禁」「強制棄教(ディプログラミング)」が、教団解散命令の根拠とされた背景とその問題点を検証。

🔑 要点まとめ

- ディプログラミングの実態:

・家族や支援者が信者を隔離(実家・ホテル等)し、教団批判の書籍を読ませたり、牧師がカウンセリングと称して脱会を強要。

・このプロセスに牧師、弁護士(例:山口広氏)、脱会支援団体が関与。

・脱会後に元信者が「廃教者」として証言や訴訟に協力。 - 家庭連合解散請求との関係:

・信者の証言・陳述書の多くがこのような“強制棄教”後のものであり、中立性や信頼性に欠けるとの指摘。

・宗教学者・太田俊浩氏も、こうした証言は国際的には裁判証拠として不適切と指摘。 - 代表的なケース紹介:

・長野県の元信者・船橋さんは実家の納屋に閉じ込められ、教団批判本を強要されて脱会。

・別のケースでは母親をホテルで3か月監禁、監視付きで脱会させた事例も紹介。

・多くの元信者が脱会後、支援者側の教会に移るか、他信者の脱会支援活動に従事。 - 批判と問題提起:

・文化庁がこうした“拉致監禁・強制脱会”による証言を「解散命令の証拠」として採用したのは、信教の自由の侵害であり常識外れ。

・こうした人権侵害行為が合法的な解散命令の材料とされるのは、法治国家として根本的な問題を孕む。

この要約は、司法・人権・宗教自由の観点から家庭連合問題を再考する際の基礎資料になります。