目次

1. 裁判は原則“公開”で行われる

- 憲法82条 「すべて裁判官は、その裁判を公開しなければならない。ただし、裁判所が秩序を乱す恐れがあると認めるとき,又は青少年の健全な育成に悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。」

- 公開の意義

- 国民が裁判の手続・判断を監視できる

- 裁判官の恣意的判断や権力の濫用を防止

- 判決への信頼性・正当性を担保

2. なぜ「非公開」で進められているのか

- 非訟事件手続

- 通常の民事訴訟法ではなく、「訴訟ではない事件(非訟事件)」として裁判所の行政的手続で扱う

- 例:後見開始、成年後見、債務整理、法人解散命令など

- 非公開の理由

- 当事者以外の立ち入りによる混乱や秩序阻害を避ける

- 個人情報や営業機密など守秘性が必要と認められる

- 手続の迅速化・簡素化

3. 「宗教法人解散命令」は例外的に重大

- 処分の重さ

- 法人格の剥奪 → 信者数十万、関連施設や社会貢献活動への影響

- 信教の自由(憲法20条)に直結

- 公開性の必要性

- どのような証拠・理由で「解散」が妥当とされたのかを社会全体で検証

- 推定有罪のまま法人格を剥奪される「密室の強権」の危険

- 専門家の指摘

- 憲法82条の公開裁判原則を逸脱しすぎ

- 非訟事件であっても、「公益に直結」「判断の透明性を担保すべき」例外とは言い難い

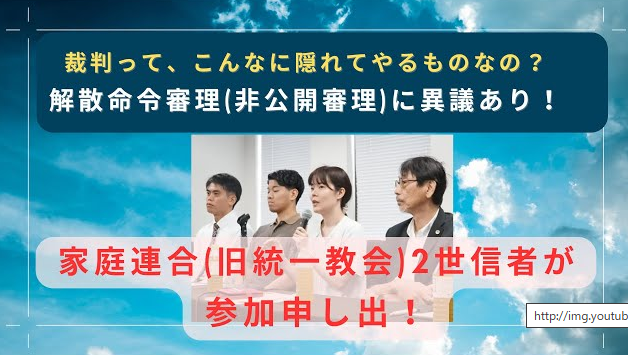

4. 2世信者による「利害関係参加」の意義

- 理害関係参加

- 「裁判の結果、法律的・経済的に直接被害を受ける者」は手続きに参加し、証拠を閲覧・反論できる

- 今回は信者(信教の自由侵害)・教団職員(解雇リスク)ら8名が申請

- 参加が認められれば

- 裁判所に提出した全資料の閲覧

- 自らの立場を主張し、第三者的視点から手続きの公開を求める

- 上訴(不許可の場合)を通じて最高裁まで争える

5. 「非公開審理」は本当に許されるのか?

- 公開をしない例外の要件

- 「秩序を乱す」「青少年への悪影響」など非常に限定的

- 今回の宗教法人解散は「公益性・透明性」の方が強く求められる

- 手続き的正義(プロセス・ジャスティス)の危機

- 手続きの透明性が損なわれれば、結論の正当性も疑われる

- 国民・信者の基本的人権(信教の自由、裁判を受ける権利)が置き去りに

結論

裁判は「原則公開」が基本ですが、例外的に非公開手続が認められるのは非常に限られた場合のみです。

今回のように「宗教法人解散」という社会的影響の大きい決定を密室で行うのは、憲法82条の趣旨を大きく逸脱する恐れがあります。

2世信者らによる参加申し出は、この手続きの透明化を担保し、司法が憲法を守るかどうかを問う“リトマス試験紙”とも言えるでしょう。今後の裁判所の判断に注目が集まります。