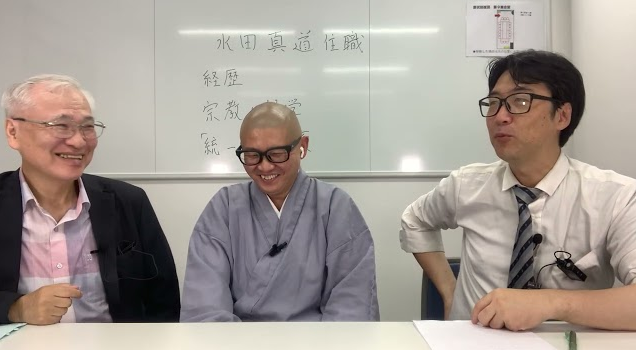

8月27日、第一回。静岡県沼津市、臨済宗妙心寺派金剛寺住職、水田真道住職と中川晴久牧師と対談。【田村政治チャンネル】

概要

- 静岡・沼津「臨済宗妙心寺派 金剛寺」水田真道住職と中川晴久牧師の対談(第1回)。

- 水田住職は東北大工学研究科出身。父の跡を継いで住職に。YouTube発信も。

家庭連合との出会いと認識の変化

- 1年少し前、沼津教会の信者女性2人が寺を訪ねたのが直接のきっかけ。

- それまでの印象は“テレビ・新聞のイメージ=悪い宗教”。話を聞き、自分でも資料を調べ直す中で「一方向の矢印」に違和感を持ち、前提を疑う視点を得た。

- 安倍元首相銃撃と家庭連合バッシングの因果や、事件検証の不整合にも疑問を提示。

- 思い込みを外し、数式の証明をやり直すように“前提(公式)から見直す”理系的アプローチを強調。

僧職を選んだ動機と役割

- 本音ベースでは「寺の子としての義務感・恩返し」から継職。寺と檀家の支えで育った自覚がある。

- 宗教法人はサラリー制で運営も透明化が進み、「坊主丸儲け」は神話だと説明。

- 檀家・地域から家庭内の悩みなど多様な相談が寄せられる。まず聴きつつも、迎合せず仏教の本質に沿った“耳の痛い助言”も伝える。

仏教(臨済禅)の「救い」の捉え方

- 一般的な「−10を0や+10に引き上げる救済」とは発想が違う。

- 苦楽の基準(ゼロ点)は各人が恣意的に置いているにすぎず、比較・評価軸そのものを手放す気づきが肝要=「あるがまま」を受け入れること。

- ポジティブ思考で上書きする“におい消し”ではなく、出来事を出来事として見る態度(悟りへの道)。

- たとえ話:仏教は“漢方”。追い込まれてから即効を求めるものではなく、平時に法話を聞き、心の体質を整える教え。

年忌法要と法話の意味

- 日本仏教では本来、年忌法要の場が平時の学びの機会。読経だけで終わらせず、10〜15分でも法話で核心を繰り返し伝えることが重要。

- 若い世代ほど法要に縁遠くなっている現状を反省点として共有。

まとめ

- 水田住職は、偏った情報環境の中でも前提を疑って自ら確かめる姿勢を提案。

- 仏教の救いは“問題の点数を上げる”ことではなく、評価軸を外す洞察と日々の鍛錬(座禅・法話)にある。

- 僧侶の役割は慰めだけでなく、長期的に苦を増やさないための“現実的で時に厳しい”指針を示すこと。